心态的准备

前面章节在一个相对抽象的角度,介绍了当前大学校园学习的理想状态与现实需要面对的问题。这里也综合理想与现实,讨论一下进入计算机领域,在心态和方法上可以做的准备。

其中的核心在于,作为一个独立个体,保持对理性、科学的虔诚,以及对真理的不懈追求,发挥自身的主动,做出合适你当下的行动。

具体来说,心态上主要关注以下几点:

- 适应独立面对的状态

- 对未知始终保持信心

- 英文环境的适应

- 大量阅读与思考

- 目标寻找与自由探索

接下来也分别就这些话题展开说说。

1. 适应独立面对的状态

学习与成长是每个人独立的课题,这个过程无法被其他人所替代。社会并不是理想的小滑块,作为个体,常常需要面对一些不尽人意的事,没有任何人有义务和能力去�为你化解这些事情,帮你背负成长的责任。由此来看,发挥自身的主动性,独立面对自己的人生课题,也成为了你在当下的唯一选择。

也如这一系列文章的开头所言,现实升学导向的压力之下,为争夺有限的教育资源,家庭层面其实强行接管了部分原本属于你自身的成长的责任,灌输了许多可能你当时并没有太多体会的既定结论,从而导致你自身的思考或多或少有些脱节。在高考尘埃落定后的一点当务之急也是,如何从过往的被动灌输过渡到自我主导的状态。

步入大学乃至社会,伴随着各种各样的不同声音,你需要有自己的思考去面对它们。由此,在日常生活中,给自己留一些专注与思考的空间,把握好自我探索与外界压力的平衡,也是一件重要的事情。

当然,独立面对并不代表独来独往,它更多关注的是发挥你自身的主观能动。大学中许多活动、学习和交流,同样需要和身边人互帮互助实现。

2. 对未知始终保持信心

把握当下自我,开始独立面对的探索的开始,你可能发现,并不是所有的事情都如视频播放一般的进度条一般存在固定的轨道。面对一些新的术语,有时很容易陷入一种对于未知的恐惧中,诸如“这个好难啊,我肯定不懂”之类的念头,严重情况下这样的念头可能会让人持续停滞不前。

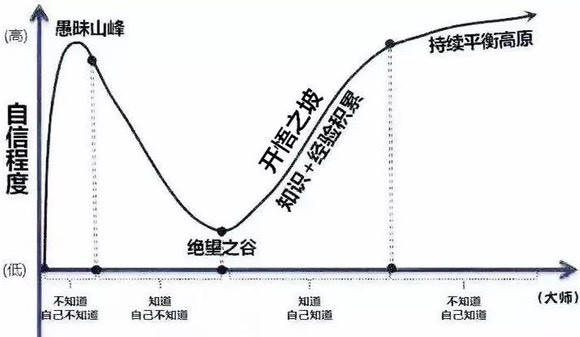

这样的恐惧感实际是正常现象,上手一个新的领域,常常伴随一段自信心逐渐崩塌,然后逐步重建的过程。类似网友 误传的“邓宁·克鲁格效应”曲线 的模型。

这个过程存在有一个比较大的卡点,来自于个人身份认同层面的阻碍,也是我在 现实主义的大学 提到的,大学的品牌标签会给人带来一点身份认同感。当一个人因为身份缘故,陷入不认可自身能力,乃至于自信心和信念也很难建立的状态,很难说再去推进一个认知积累的过程,容易陷入一个停滞不前的状态。

老舍的《四世同堂》中有一段话:

生在某一种文化中的人,未必知道那个文化是什么,像水中的鱼似的,他不能跳出水外去看清楚那是什么水。假若他自己不能完全客观的去了解自己的文化,那能够客观的来观察的旁人,又因为生活在这种文化以外,就极难咂摸到它的滋味,而往往因一点胭脂,断定他美,或几个麻斑而断定他丑。

好与不好,并没有什么下意识反应的原则可以判断,但恰恰常常因为这种下意识的恐惧断定的结论,而让我们拒绝了许多东西,否认了人生更多的可能性。小学时我们便学过“小马过河”的故事,可惜的是,到了大学,我们许多人仍然还继续犯着类似的妄自菲薄的错误。

另外一点阻碍是 Peer Pressure 带来的影响。Peer Pressure 主要指的是处境相似的同路人的突出表现,给自己带来的焦虑感,当人的自我意识还不太强时候,容易产生一种“不配得”的感觉,更加深了自己对未知的恐惧。过往我们在中小学习惯了排名与比较,思维惯性下也容��易让我们掉进这个误区,但其实 Peer Pressure 不过一种幻象,每个人都有属于自己的时区,他人如何其实不用太在意,把目光放在自己身上就好。

回归到最本源的学习过程,其实也是在脑海里构建出对应知识网络的过程。没搞懂一个东西,仅仅只是这方面的知识还未反映至你的大脑中而已,并不需要去惧怕。对未知存在恐惧是人的本能,消除这种恐惧的最好办法便是 —— 增加信息量,既然不懂,那就多去行动和了解,时间自会给你答案。

对于这个过程,需要的也正是坚持、专注和深入,如身处水底下的冰山,集中力量突破到水面,迎来柳暗花明的一刻。当你经历过几轮这样的突破过程,对自己的“柳暗花明时刻”有所感知,形成习惯。慢慢地你面对新事物,能够比较好克服下意识的恐惧感的时候,说明你的信心已经建立起来了。有了一个正反馈的循环,创造新的反馈循环也会越来越快,学习之路也会越来越顺畅。

关于这个话题的更多信息,在 @Bintou 老师的帖子 “你是否需要做学霸?” 也有详细的讨论。

3. 英文环境的适应

英语在计算机中具有重要的地位,计算机发源于美国,编程语言源自于英文,最基础的语言和字符也在 ASCII 码表之中定义。在计算机领域有所沉淀的东西,某些细分方向更好的教材,课程,技术会议,演讲,开山鼻祖前辈的个人网站等,基本都是以英文的形式存在。

不得不承认的是,中文世界的计算机资料是落后较多的,很多第一手资料只提供了英文版。克服了英语这一关,你才好接触到这个世界上最好的资料,更好地看英文教材,听英文专业课,以及进行国际化的交流。

当然,英语并不是什么非常恐怖的东西,作为交流的工具,最最重要的目的是尽快发挥其交流的作用,而非去研究茴香豆的n种写法,国内学习英语的难度,也正是因为关注点偏离了语言的本来用途。通常来说,对于计算机学习,有初高中词汇量基础已经足够,再借助翻译工具(尤其是 AI 与大模型技术加成下更准确的翻译),理论上在书面上使用英文的阅读和表达已经不存在什么行动上的障碍了,大胆地耐住性子冲就好。

过去基于语法和考试的目标的英语学习,给大家留下不小的阴影,面对这样的阴影,推荐贺老师的这篇文章:

回到大学生英语学习的话题上。说学英语没有用的人,我不想再浪费热情写些什么了。身处在这个发展最为迅速、交流最为广泛、国际化最为迫切的重要学科与行业,如果还在这么认为,也算是“无畏”的勇士了。在编程中声称看不懂英文错误提示的同学,我和他一起看时,很多人惊奇地发现,原来耐住性子是可以看懂的。遇到不认识的词,蒙一蒙,基本靠谱;有些词,用在线词典查一下,意思很明确;省事的办法,直接用搜索引擎搜,错误的解释是能对应上的。原来看不懂的原因非常简单,是没有看!没有看的原因不是看不懂,而只是觉得看不懂!潜意识中有个名叫“看不懂”的小人,就这样吓唬住了十��八、九的大姑娘、小伙子!

4. 大量阅读与思考

深圳宝安中心区图书馆一角的墙上,有这么一段话:

前半句来自梁文道先生的 《我读》,原话是这么说的:

读书到了最后,是为了让我们更宽容地去理解这个世界有多复杂。 世界有多复杂,书就有多复杂,人有多少种,书就有多少种。

大学阶段也是个人世界观形成的关键时期。我们想要理解这个世界,由于自身的渺小,大部分地方其实无法完全靠自己去丈量。通过书籍背后其他人的经验和视角去观察,某种意义上,也是我们理解世界的一个必经之路。

胡适有一句话:为学当如金字塔,要能广大要能高。 我们每个人对世界的认知也像是一个独立的金字塔一般,有一个大体的把握,也有塔尖的那一个独特部分。要想把握金字塔底部对世界的基本的认知、并从中寻找属于自己的塔尖部分,是离不开阅读的。

上面聊到的是“为什么读”,“读什么” 也是一个值得思考的话题。现代社会的媒介形式多样,阅读的形式也不仅限于书本,高质量的文章、视频、电影、播客、游戏等,也是我们观察世界的一个窗口,但相比于书籍的沉淀属性,其他媒介可能需要作更多的筛选与过滤;在内容上,除了计算机方面的书籍,社科、文化�艺术、哲学、以及其他各种学科的内容,也是值得关注的。

最后一个话题是 “怎么读”,偏向消遣性的小说等作品就不多说了,这里侧重于一个给自身带来认知提升的知识性的阅读。在这种场景下更强调的是一种批判性的思考,在 理想的大学世界 提到的波普尔的证伪主义视角,若要对某段信息建立信任,进入个人可依赖的知识体系,我们需要对其保留一个反复批判检验的空间,在持续不断的阅读与输入之间更新完善。

5. 目标寻找与自由探索

大学选择多了,背后带着一个目标寻找、确立、再寻找的过程,也变得重要起来。

目标驱动

我们的行动,也是在目标的驱动下开始的,中小学阶段大家所关注的高考、上大学以后的的毕业、工作、读研、考公、成家立业等,也是这样的一些大的目标。基于大的目标,拆成各种各样的小目标,再细化之后即为日常的行动。

缺少目标的驱动,日常的行动也缺少聚焦,犹如一盘散沙,面对无涯的知识,在各个方向反复横跳,时间长了容易进入一种,做了很多,但却碌碌无为的状态。

深入思考

有目标固然重要,但不代表不需要思考,上面说到的一些显而易见的大目标,人们常常趋之若鹜,比如“拿到文凭”、“进入某个公司”、“考xx证书”等等。在就业压力剧增的当下,这些显而易见的目标,也如千军万马过独木桥一般,开始走向“内卷”,不总能给到一些预期的回报,不免也给人带来许多焦虑。

面对这样的“固定”轨迹,许多人不满于现状,否定它的意义,但又不知道什么才是真正的目标,整个人也因此陷入矛盾与迷茫。

这里根源也在于,人群普遍上缺少对于目标本身的深入思考,大家常常流于固定的模式;对于想要跳脱出这样的目标的人,又缺少探索自身目标的勇气和方法。在同学老师之间,也同样缺少这样关于目标探索的成长经历的传授和分享,让人陷入困局。

寻找目标并不简单,是一件需要仔细思考对待的事。

寻找与探索

关于寻找目标,有什么方法可以参考呢?这里可以参考 Bintou 老师的文章《大学生如何寻找目标?》,老师从三个阶段大致给出了一些建议:

- 专注于当前的学习,提升自身对未知信心,培养专注力、学习方法等等,以此作为短期目标,锻炼支撑长期目标的能力

- 在短期目标的达成之间,有意识去寻找自身的领域和兴趣方向,进一步确立属于自身的长期目标,并为其作一定的准备

- 针对这一长期目标,进入一步步的试错过程,允许失败,由此再进入另一个试错阶段,如此往复,把握真正属于自己的方向

世界一直在变,目标并非一成不变,人生也是一个不断寻找目标的过程。即使到了工作,目标仍然还是会随着市场、时局的变化而变化,需要保持一个审视和随机应变的姿态。

在追寻目标之余,给自己留一个折腾探索的空间,做一些目的性不强、可以发自好奇心出发去做的事情。处于这样发自内心、向外探索的状态,会更容易找到适合你的目标并为之努力。

当你发自内心的主动探索,恰好能和现实的需要相呼应,既能为他人带来一些价值,也能支持��自身的生存和发展,这时候你也达到了一个比较平衡与自由的状态。

写在后面

以上提到了许多可以入手准备的点,除了理性、科学、追求真理的基本原则,最最关键的,还是个人积极做到独立与主动、尽可能发自内心去向外探索。在一定的目标驱动下,找到合适的方法,专注突破自我,到了一定的高度,水到渠成,一切自然而然。

要准备的东西很多,对于一些有完美主义倾向的朋友来说会有压力,对于计算机的学习,是否要考虑周全,准备好了再开始?自然不是,并不存在完美的准备,学习更多是一个不断试错,在实践中不断总结创新的过程,更看重一个行动。抓住一个点,直接出发即可,本 Wiki 的初衷更多在于,给你一个方向上的参考,因而我会尽可能表达完整一些,行动一定要立足于你自身。

至此,在心态方法层面的讨论就告一段落了,接下来的章节,我会继续介绍一些实际操作的思路,这里从 开发环境的搭建 开始,以及 自我管理体系的建立,帮助大家从被动学习到主动学习的过渡。